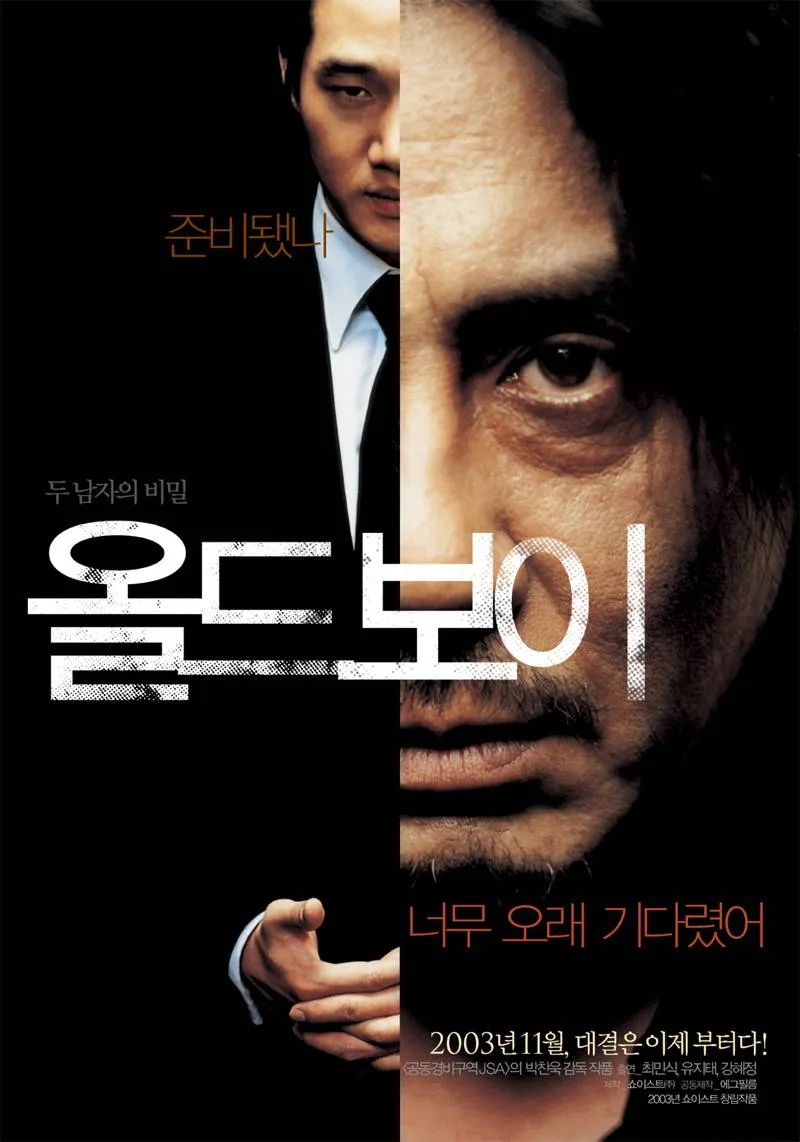

올드보이 리뷰: 잊히지 않는 복수의 미로와 구원의 잔상

밤의 심장 한가운데서, 인간은 자신의 이름을 잃는다. 그리고 잃어버린 이름을 되찾으려는 그 갈망이, 때로는 삶 전체를 집어삼킨다.

15년의 감금, 5일의 추적—기억과 욕망의 심연으로 내려가는 사다리.

최민식·유지태·강혜정이 구축한 감정의 미로, 박찬욱의 냉정한 아름다움.

복수의 끝에서 남는 것은 승리도 패배도 아닌, 씻기지 않는 잔향이다.

1. 프롤로그—영화의 첫인상

영화 ‘올드보이(Oldboy)’는 첫 장면부터 관객을 불편하게 만든다. 불쾌한 진실이 아직 밝혀지지 않았음에도, 화면의 질감과 인물의 표정은 이미 죄의 그림자를 드리운다. 박찬욱 감독은 피와 폭력의 이미지를 전면에 내세우되, 그것을 저속한 자극이 아니라 정교한 감정의 장치로 배치한다. 그래서 우리는 폭력의 소음보다 침묵의 압력을 먼저 느낀다.

“누가 옥데수를 가두었는가보다, 왜 지금 이 순간에 풀어주었는가가 더 잔혹하다.”

이 작품의 첫인상은 ‘잔혹의 미학’이 아니라 ‘정밀한 잔혹’이다. 날카로운 칼날이 아니라 잘 벼린 침묵이 피부를 스치듯, 영화는 숨결의 속도로 우리를 안쪽으로 밀어 넣는다. 그리고 그 안쪽에서 우리는 기억이라는 미로의 입구를 발견한다.

2. 줄거리 요약—이야기의 골격

평범한 가장 옥데수(최민식)는 어느 날 이유도 모른 채 납치되어 창문 없는 방에 감금된다. 세상과 단절된 채 15년. 그는 텔레비전으로만 세상을 본다. 그리고 어느 날, 이유만큼이나 갑작스럽게 풀려난다. 손에 쥔 건 돈과 휴대전화, 수트 한 벌뿐. 누가, 왜, 무엇을 위해 그를 가두었는지 아무것도 모른 채, 옥데수는 세상으로 던져진다.

그리고 그 앞에 나타난 젊은 요리사 미도(강혜정). 그녀는 옥데수의 삶에 서서히 스며든다. 동시에 어딘가에서 지켜보는 눈빛—이우진(유지태)—이 모든 것을 관리하듯 배후에서 끈을 잡고 있다. 옥데수가 복수의 수수께끼를 풀어낼수록, 진실은 멀어진다. 진실이 드러나는 순간, 복수는 해방이 아니라 낙인이 된다.

3. 인물과 연기—캐릭터의 결

옥데수—최민식: 그의 걸음은 무겁고, 말은 툭툭 끊긴다. 분노의 방향이 불분명한 초반부에서 최민식은 인간의 가장 원초적인 에너지를 보여준다. 해머를 쥔 손보다 더 무서운 것은, 눈빛이 불안정하게 흔들리는 그 찰나다. 그는 아버지이자 사냥꾼이며, 동시에 미로 안에 갇힌 아이로 존재한다.

이우진—유지태: 정교하게 기름칠된 미소와 깨끗한 어조. 그는 악인의 형상을 택하지 않는다. 대신 고요함으로 세계를 통제한다. 유지태는 말의 스피드와 호흡을 최소화해 인물의 신적 거리를 확보한다. 그래서 그의 친절은 더 잔혹하고, 그의 침묵은 더 크게 울린다.

미도—강혜정: 상처를 말하지 않는 쪽을 택한 인물. 말 대신 행동으로 다가오는 미도는 영화에서 유일하게 온도의 변화를 가져온다. 강혜정은 연약함과 생의 의지 사이의 미세한 떨림을 끝까지 유지하며, 이야기의 정서적 축을 단단히 붙든다.

4. 연출과 미장센—감각의 구조

박찬욱의 연출은 기하학적이다. 프레임의 대칭, 공간의 축, 인물의 동선이 정교하게 맞물린다. 그래서 폭력이 터지는 순간에도 화면은 혼란스럽지 않다. 카메라는 때로 무심한 관찰자가 되고, 때로는 인물의 숨결에 맞춰 미세하게 흔들린다. 그 거리를 조절하는 감각이 영화의 온도를 결정한다.

색채는 기억과 죄책의 스펙트럼을 따른다. 붉은색은 욕망 혹은 경고, 초록빛은 체념과 냉소, 누런 조명은 오래된 상처를 암시한다. 사운드는 돌이켜보면 크게 울리지 않는다. 대신 작은 소리—젓가락이 그릇을 치는 소리, 신발의 마찰, 엘리베이터의 숨 같은 소음—가 감정을 밀어 올린다.

5. 명장면·명대사

- 복도 해머 시퀀스: 옥데수가 수십 명을 상대하는 수평의 롱테이크. 폭력의 ‘기술’보다 집요함의 ‘리듬’이 돋보인다. 카메라가 좌우로만 움직인다는 제약은 오히려 관객의 몰입을 극대화한다.

- 산책의 대칭: 고층 유리창 너머로 보이는 도시의 불빛. 이우진의 발걸음은 유유하고, 옥데수의 숨은 가쁘다. 거리는 가까워 보이지만, 두 사람의 세계는 평행선을 그린다.

- 진실의 방: 녹음기의 클릭 소리와 함께 무너지는 표정. 그 작은 소리가 폭탄보다 크게 들리는 이유는, 우리가 이미 정서적으로 붕괴의 준비를 끝내고 있었기 때문이다.

- 명대사: “웃어라, 온 세상이 너와 함께 웃을 것이다. 울어라, 너 혼자 울 것이다.” — 이 문장은 영화의 주제를 요약하지 않는다. 다만 인간의 고독을 정확히 겨냥한다.

6. 주제 해석과 여운

복수의 영화들은 흔히 대칭 구조를 취한다. 가해와 피해, 질문과 응답, 상처와 봉합. 하지만 ‘올드보이’는 그 대칭을 파괴한다. 상처는 봉합되지 않고, 질문은 질문을 낳는다. 복수는 승리의 수단이 아니라 자기 파괴의 형식이 된다. 그러므로 이 영화는 ‘복수극’이 아니라 ‘기억의 윤리학’에 가깝다.

우리는 누군가를 벌주고 싶을 때, 사실은 시간에게 복수하고 싶은 것이다. 지나가버린 날들을 되돌릴 수 없다면, 최소한 지금을 망가뜨려서라도 균형을 맞추고 싶은 충동. 영화는 그 충동의 온도를 정밀하게 측정한다. 그리고 마지막에 묻는다. 진실을 알게 되는 일은, 정말 구원일까?

“구원은 종종 은폐의 다른 이름이다. 그러나 어떤 은폐는 살아남기 위한 최소한의 의식이기도 하다.”

부록. 관람 포인트 & 한줄평

- 연기의 결: 최민식의 원초적 에너지, 유지태의 침묵의 공기, 강혜정의 체온이 만드는 삼각 균형.

- 미장센의 기하학: 대칭·축·동선이 만들어내는 잔혹의 질서.

- 감금과 해방의 역설: 방 밖이 더 큰 감옥일 수 있다는 아이러니.

- 여운의 방향: 해답이 아닌 질문을 남기는 엔딩의 용기.

한줄평: “복수의 칼날로 기억을 벤 자, 끝내 자신의 심장을 스친다.”

🎞️ 다음 리뷰 예고

다음 글에서는 〈친절한 금자씨〉를 다룰 예정입니다. 한 감독의 세계를 시리즈로 이어보면, 감정의 결이 한눈에 들어옵니다.

'영화이야기 > 한국영화' 카테고리의 다른 글

| 친절한 금자씨 리뷰: 차갑고 날카로운 복수의 의식 (1) | 2025.10.17 |

|---|---|

| 다만 악에서 구하소서 리뷰: 지옥 끝에서 건져 올린 구원과 추격의 미학 (0) | 2025.10.17 |

| 영화 미나리 (Minari) 리뷰 – 땅에 뿌리내린 희망과 가족의 이야기 (0) | 2025.10.16 |

| 영화 파묘 (Exhuma) 리뷰 – 무덤 속 비밀과 저주의 그림자 (1) | 2025.10.12 |

| 영화 신과함께: 인과 연 리뷰 – 인연으로 이어진 구원의 이야기 (0) | 2025.10.11 |